Face aux enjeux de transition écologique, de congestion urbaine et d’augmentation des besoins de mobilité, l’intermodalité s’impose aujourd’hui comme un pilier incontournable des politiques de transport. Au-delà du concept, sa mise en œuvre soulève des défis techniques, institutionnels et culturels. Décryptage d’un impératif opérationnel en passe de devenir standard mondial, et regard sur les conditions concrètes de sa réussite.

Un nouvel impératif pour les villes et les territoires

L’intermodalité désigne la capacité pour un usager d’enchaîner plusieurs modes de transport dans un même déplacement, de façon fluide et optimisée. Ce qui était encore, il y a peu, un idéal d’aménagement, devient progressivement un impératif intégré aux cahiers des charges, à la croisée des exigences des autorités organisatrices de transport et des ambitions climatiques des métropoles.

Accélérée par la recherche d’alternatives crédibles à la voiture individuelle, dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’intermodalité vise à créer un système de transport cohérent, efficace, lisible, et attractif pour tous les profils d’usagers. Elle est le résultat d’une évolution du paradigme de la mobilité : le voyage ne se conçoit plus de gare à gare mais de point de départ à point d’arrivée, une expérience “sans couture” pour l’usager. Son succès repose sur un ensemble de leviers qui vont de la résolution de micro-irritants à l’architecture globale de sa gouvernance, ce qui rend sa mise en place complexe.

Les clés de réussite de l’intermodalité :

- Physique : aménagements facilitant la correspondance (quais connectés, passerelles, stationnements dimensionnés et intuitifs, accessibilité PMR, signalétique en station)

- Tarifaire : titres de transport intégrés, tarification unique ou combinée, abonnements globaux

- Serviciel : information multimodale en temps réel, applications MaaS (Mobility as a Service), qualité de l’expérience usager, la gare pensée comme destination en elle-même

- Une offre de service adaptée : des grilles horaires aménagées pour garantir des temps d’attente raisonnables. Par exemple, s’assurer que les bus amènent les passagers à la gare quelques minutes avant leur train, pas 30 minutes avant.

Une ambition à la réalisation complexe

Mais la promesse intermodale ne va pas de soi. Sur le terrain, les freins sont nombreux et souvent invisibles : ruptures de charge mal conçues, signalétique multimodale absente, gestion déconnectée entre opérateurs, ou encore décalage entre l’offre proposée et les usages réels.

Dans les villes en forte croissance, l’intermodalité est souvent entravée par une gouvernance fragmentée et un déficit de coordination dans les investissements. Les exemples des métros de certaines métropoles qui affichent des taux de fréquentation en deçà des prévisions, implantés sans réorganisation des réseaux de surface ni intégration tarifaire, illustrent les limites d’une approche non systémique. Dans les pays développés, ce sont les contraintes foncières, les rigidités juridiques ou les logiques d’aménagement héritées du passé qui freinent la transformation.

L’intermodalité se joue aussi dans les détails : des trottoirs trop étroits, une passerelle mal orientée, un stationnement non intuitif ou des horaires non coordonnés suffisent à dissuader l’usager. L’expérience passager devient un critère clé, y compris dans les villes très denses comme Hong Kong ou Singapour, où la qualité du transfert modal repose autant sur l’architecture que sur la lisibilité du parcours ou les services offerts en gare.

La difficulté est aussi culturelle : les habitudes de déplacement, les attentes vis-à-vis du confort ou de la rapidité, varient fortement. Intégrer les taxis, les services de mobilité partagée ou encore les modes actifs dans le schéma global suppose une adaptabilité constante. Pourtant, chaque mode ou flux rattaché au système en voit son usage décuplé et renforce en retour la pertinence du schéma global de mobilité.

Ce qui fonctionne : leviers et bonnes pratiques

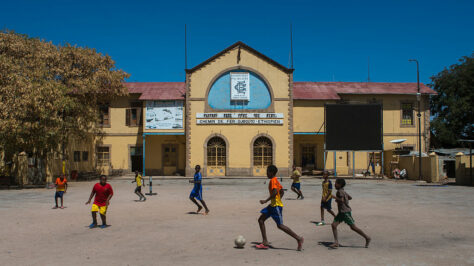

SYSTRA intervient dans de nombreux projets où l’intermodalité est au cœur des enjeux. En Éthiopie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Togo, l’élaboration de plans de mobilité urbaine et durable (SUMP1) permet de structurer, dès les premières étapes, un réseau multimodal lisible et hiérarchisé. En mettant tous les acteurs autour de la table, la planification permet d’embrasser la problématique de l’étalement urbain en évitant la croissance non coordonnée de différents réseaux, ou d’une offre de transport informelle et non régulée, pour construire à la place une mobilité collective plus durable.

À Dire Dawa, en Éthiopie, le SUMP conçu par SYSTRA s’appuie par exemple sur des enquêtes auprès d’un millier de ménages, une concertation locale et une projection à 20 ans pour structurer le passage d’une mobilité artisanale à une offre plus massifiée. En ligne de mire : créer les conditions pour que le développement de la ville, qui n’a pas encore amorcé sa transition urbaine, n’entraîne pas une explosion des modes individuels motorisés.

1Sustainable Urban Mobility Plan

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le projet de SUMP pour Port Moresby vise à créer les conditions d’une mobilité sobre en carbone. Les équipes de SYSTRA travaillent avec les autorités locales et les habitants pour définir une stratégie intermodale adaptée au contexte insulaire et à la pression démographique. L’objectif est double : favoriser l’accessibilité pour tous et limiter l’empreinte écologique du transport.

Dans les villes plus matures, comme Montréal, les investissements dans les pôles d’échange multimodaux (PEM) ont permis de favoriser les pratiques bimodales, avec une modélisation fine des flux et une réduction des temps de correspondance. SYSTRA y déploie ses outils de modélisation des transports et de simulation comportementale (comme Quetzal et Legion) pour optimiser la conception et le dimensionnement des interfaces modales. La modélisation dynamique piétonne et cyclable, ainsi que les tests d’accès routiers, permettent de penser le PEM comme un véritable catalyseur de report modal.

L’exemple d’Old Oak Common à Londres illustre comment une gare peut devenir le moteur d’une transformation urbaine intégrée. Connectant à la fois la future ligne à grande vitesse HS2, les réseaux régionaux (Great Western Main Line), la navette aéroportuaire Heathrow Express et la Elizabeth Line du métro, cette gare intermodale s’inscrit dans une vaste opération de régénération urbaine. D’après une analyse du cabinet Arcadis en 2025, plus de 19 000 emplois et 22 000 logements sont attendus dans le quartier. L’aménagement du parvis, des pistes cyclables, et l’interface avec les transports locaux font de ce projet un modèle d’intégration intermodale, urbaine et environnementale.

À quelques milliers de kilomètres de là, le terminal de West Kowloon a permis de connecter Hong Kong et le reste de la Chine grâce à un interfaçage fin et quasi sans coutures du ferroviaire à grande vitesse longue distance avec le réseau de métro urbain (MRT). Outre sa beauté architecturale, la gare a été pensée pour intégrer les réseaux existants au sein d’un hub multimodal et d’un quartier à la fois résidentiel, d’affaires et culturel. Passer le réseau routier en souterrain a par exemple permis d’insérer l’ensemble dans le tissu urbain environnant et de créer une continuité en surface propice à la marche, élément essentiel à la vitalité des activités commerciales et culturelles qui entourent le terminal.

Faire système pour faire levier

L’intermodalité n’est pas une solution miracle, mais un changement de paradigme. Elle suppose une vision systémique de la mobilité, une coopération renforcée entre acteurs, et une attention permanente aux usages réels et aux évolutions de la demande.

Dans les territoires en mutation, elle est une opportunité pour structurer durablement l’offre de transport. Dans les métropoles déjà denses, elle est le seul moyen de rendre le système plus fluide, plus sobre, et plus attractif. Elle permet aussi de maximiser les retombées des grands projets d’infrastructure, en assurant leur insertion dans un réseau cohérent. Quelle que soit la géographie, le constat est sans appel : l’intégration bénéficie à tous les modes qui la rejoignent.

Chez SYSTRA, cette vision s’incarne dans l’ensemble de nos interventions, où l’intermodalité est toujours pensée comme un levier de durabilité, d’efficacité et de transformation des territoires. Face aux crises climatiques, énergétiques et sociales, elle est aussi un outil essentiel de résilience urbaine et de justice spatiale, pour une mobilité accessible à tous et intégrée aux dynamiques locales.

Parts modales et disparitÉS GÉographiques

| VILLE | PART MODALE |

| Paris, France1 | ● Marche : 52% ● Transports en commun : 32% ● Voiture : 13% ● Vélo : 3% |

| Londres, Royaume-Uni2 | ● Transports en commun : 37% ● Voiture : 36% ● Marche : 24% ● Vélo : 3% |

| Singapour3 | ● Transports en commun : 44% ● Voiture : 29% ● Marche : 22% ● Vélo : 1% |

| Santiago, Chili4 | ● Mobilités Actives : 38,5% ● Voiture : 30,8% ● Transports en commun : 18,5% ● Autres : 12,2% |

| Jakarta, Indonésie5 | ● Voiture et deux-roues motorisés : 77% ● Mobilité partagée : 13% ● Transports en commun : 10% |

| Mumbai, Inde6 | ● Transports en commun : 45% ● Marche : 27% ● Voiture et deux-roues motorisés : 22% ● Vélo : 6% |

1Source : Rapport d’expertise de l’ADETEC, juillet 2021

2Source : Rapport de l’Institut Paris Région, octobre 2019

3Source : Rapport de l’Institut Paris Région, octobre 2019

4Source : Observatorio de Movilidad Urbana, 2015

5Source : TUMI Initiative et Jakarta Transport Agency, 2022

6Source : TUMI Initiative, 2022

Arabie Saoudite

Arabie Saoudite  Australie

Australie  Brésil

Brésil  Canada

Canada  Chili

Chili  Chine

Chine  Colombie

Colombie  Corée du Sud

Corée du Sud  Danemark

Danemark  Egypte

Egypte  Espagne

Espagne  France

France  Inde

Inde  Indonésie

Indonésie  Irlande

Irlande  Italie

Italie  Malaisie

Malaisie  Norvège

Norvège  Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande  Panama

Panama  Pérou

Pérou  Pologne

Pologne  Portugal

Portugal  Royaume-Uni

Royaume-Uni  Singapour

Singapour  Suède

Suède  Taïwan

Taïwan  Thaïlande

Thaïlande  Turquie

Turquie  USA

USA  Vietnam

Vietnam