Une nécessaire approche pluridisciplinaire combinant approche paysagère, urbanisme commercial, expertise foncière et ingénierie des mobilités

Le 29 mars 2024, ont été révélés les lauréats du Plan de transformation des zones commerciales. Le dispositif, orchestré par la Direction générale des Entreprises (DGE), l’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) et la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), prévoyait une enveloppe initiale de 24 millions d’euros pour repenser les zones commerciales françaises.

Portée à 26 millions d’euros en raison de la qualité des projets reçus, cette enveloppe globale est répartie entre les 74 projets sélectionnés à travers le territoire national qui bénéficieront ainsi d’un soutien en ingénierie. Ces initiatives représentent un potentiel de création de 25 000 nouveaux logements, en complément d’autres programmes qui favoriseront le développement de nouveaux quartiers mixtes. Ces futurs quartiers offriront une nouvelle gamme commerciale mieux adaptée, des bureaux, équipements publics et espaces verts.

Face au succès de cet appel à candidatures, les Ministères concernés par l’appel à projet ont annoncé un financement supplémentaire de 8 millions d’euros, portant l’enveloppe totale à 34 millions d’euros. Cette dotation renforcera une seconde vague de candidatures, pour soumission des dossiers dès le deuxième trimestre 2024.

Mutation des zones commerciales péri-urbaines : entre enjeux fonciers et défis urbains

Après-guerre, le développement urbain a été marqué en France par une double dynamique puissante, ouverture massive d’espaces fonciers périphériques par les autorités publiques et développement d’infrastructures routières facilitant l’accès à ces zones. Cette extension de la ville sur la campagne, s’est accompagnée d’un développement progressif de l’utilisation de la voiture et, en lien avec d’autres modifications sociétales (ouverture du premier supermarché à Landerneau en 1949), a contribué à la multiplication des zones commerciales en périphérie des villes.

Ces zones, initialement conçues pour répondre aux besoins de consommation, facilitées par leur accessibilité automobile et leur capacité de stationnement, sont devenues de véritables symboles de la société de consommation. Progressivement rattrapé par le tissu urbain, le modèle se retrouve finalement aux portes de la ville, avec une offre commerciale rapidement transformée en un réflexe d’achat systématique : pour beaucoup de Français, le commerce de périphérie est finalement devenu le commerce de proximité du quotidien.

Face à une urbanisation souvent critiquée par son manque de durabilité, les zones commerciales périurbaines, représentent désormais un potentiel foncier significatif.

Les zones commerciales d’entrées de ville en France, ce sont :

- 1500 secteurs concernés

- 500 millions de m² urbanisés

- 72% des dépenses des Français (contre 15% en centre-ville)

Connues de tous, fréquentées par beaucoup, les zones commerciales aux entrées de nos villes ont atteint leur limite et représentent aujourd’hui les prémices d’une solution à l’aménagement du territoire de demain.

La démarche Zéro Artificialisation Nette (ZAN) souligne la nécessité de cette transformation. Elle vise à optimiser l’utilisation des terrains existants tout en préservant les espaces naturels et agricoles. Les autorités publiques, dans sa continuité, cherchent à revitaliser ces zones en encourageant des projets de réaménagement qui intègrent une mixité fonctionnelle : commerces, habitats et espaces verts.

Les zones commerciales de l’entrée de ville, une fois revalorisées, pourraient alors jouer un rôle clé dans la création de villes plus compactes et résilientes, où les habitants peuvent vivre, travailler et se divertir sans dépendance excessive à l’automobile. Ces sites, autrefois symboles d’une ère de consommation exclusive, pourraient devenir les nouvelles frontières de l’innovation urbaine, répondant ainsi aux défis sociaux et environnementaux de notre temps.

Une nécessaire prise en charge pluridisciplinaire

Les zones commerciales en périphérie des villes françaises, longtemps perçues comme de simples étendues de consommation et de loisirs, sont aujourd’hui au cœur d’enjeux complexes nécessitant une intervention pluridisciplinaire. Ces espaces, confrontés à une transformation des habitudes de consommation, au vieillissement de leurs installations et à une augmentation significative de la vacance commerciale, requièrent une approche holistique pour s’adapter aux défis économiques, environnementaux, territoriaux et sociétaux actuels.

Le modèle commercial traditionnel, centré sur des zones vastes et accessibles principalement en voiture, est désormais remis en question : les impératifs de la transition écologique, notamment l’accélération des initiatives de durabilité et les préoccupations relatives à la biodiversité et au paysage, exigent une refonte radicale de ces zones. Le tout dans un contexte de pénurie urbaine de logements, poussant à une réflexion sur la densification et la mixité fonctionnelle, et permettant de rapprocher les périphéries des centres-villes et d’harmoniser l’urbanisme et l’architecture avec les nouvelles attentes sociétales.

Une ambition se dessine : transformer ces quartiers de consommation en véritables lieux de vie intégrés, qui non seulement répondent aux besoins commerciaux mais aussi enrichissent la qualité de vie urbaine. L’ambition porte alors sur la création d’espaces où les gens peuvent résider, travailler, se divertir et se déplacer dans un environnement attractif et naturel, rompant avec le modèle d’autarcie précédent, caractérisé par un flux incessant de véhicules et une activité humaine sporadique.

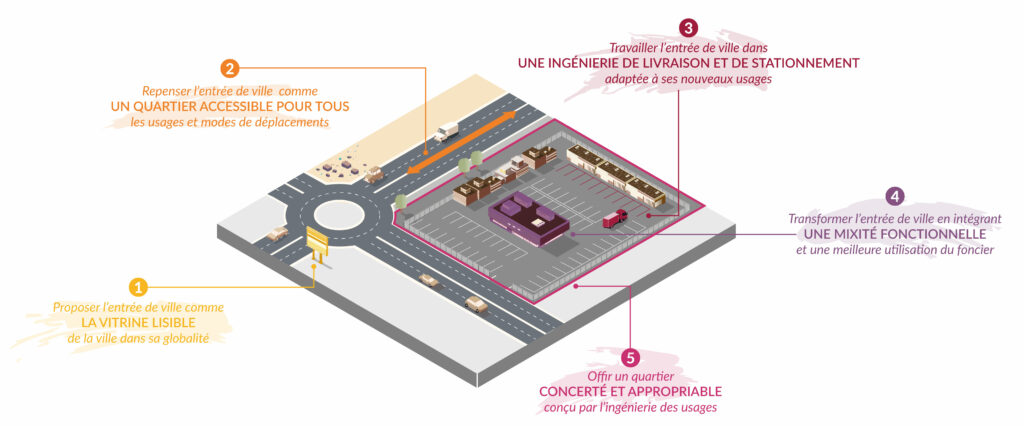

Lisibilité et visibilité

L’urbanisme périphérique des entrées de ville a historiquement favorisé l’automobile, en organisant la visibilité des commerces depuis les axes routiers structurants. Les infrastructures ayant été conçues pour capter l’attention des automobilistes avec une signalétique imposante, cette approche a ainsi participé à créer une dépendance aux dessertes routières et est venue limiter la lisibilité aux seuls automobilistes, rendant les offres secondaires moins visibles et privant une partie du public d’un regard sur ces secteurs.

Pour améliorer cette lisibilité, est alors nécessaire de repenser les entrées de ville avec une programmation mixte, incluant des logements et des services qui créent des points de repère, mais aussi d’appel pour tous les usagers. Réorganiser l’espace de manière à favoriser des flux diversifiés, c’est offrir une meilleure visibilité à l’ensemble des offres disponibles, pour tout public.

Trop souvent délaissé dans le modèle classique des entrées de ville, le paysage peut alors jouer un rôle crucial dans cette réorganisation, en utilisant des solutions écologiques comme des haies et des bosquets pour réduire l’impact visuel des infrastructures techniques. Des noues profondes peuvent servir à la fois de barrière et de gestion des eaux pluviales, tout en renforçant la biodiversité et en offrant des corridors écologiques.

Les entrées de ville telles que pensées aujourd’hui ne sont visibles que depuis les axes de flux routiers structurants et sont donc dépendantes de leur positionnement en premier rideau. Les commerces les plus proches sont les plus facilement identifiés tandis que l’offre secondaire ne permet pas de bénéficier d’une vue d’ensemble. La lisibilité est ainsi limitée au seul adressage, et dépendante des dessertes routières, avec un équilibre entre vitesse de circulation, enseignes et signalétiques devant capter l’attention des automobilistes.

Accesibilité tous modes

La conception actuelle des zones périphériques est largement dominée par l’automobile, avec des aménagements peu favorables aux transports en commun, aux cyclistes et aux piétons. Les usages alternatifs sont souvent perçus comme complexes ou dangereux en raison de l’absence d’infrastructures adéquates.

Les acteurs ont bien tenté de laisser progressivement une place aux cheminements doux, notamment piétons mais au global les résultats ne sont pas au rendez-vous, que ce soit en matière de continuité des itinéraires, d’accessibilité pour les PMR ou de praticité.

Ainsi, un des symptômes évocateurs est l’existence de « chemins de désir », cheminements piétons sauvages pour relier plusieurs secteurs entre eux. Ils viennent pallier des aménagements conçus dans une logique dominée par l’ingénierie routière ou leur absence, pure et simple.

C’est tout un travail sur l’accessibilité à repenser, avec un besoin intrinsèque de questionner la place de la voiture, de développer des aménagements pour les modes actifs et les transports en commun (création de cheminements piétons sécurisés, de pistes cyclables et de réseaux de transports publics bien intégrés) et de repenser la conception et le dimensionnement des parkings.

Cette re-configuration globale ne peut se faire sans une vision d’ensemble : travailler l’arrivée de mobilités autres que routières implique de réfléchir, au delà des infrastructures même, à l’atterrissage de ces infrastructures, en améliorant le confort et la sécurité de ces déplacements. Des bandes de prairie et des arbres le long des pistes cyclables peuvent ainsi offrir un ombrage bienvenu et créer une séparation sécurisante vis-à-vis de la circulation automobile, le tout en favorisant la biodiversité.

Ces constats sont globalement valables pour l’ensemble de la typologie de centres de périphérie, organisée selon plusieurs modèles:

De nombreux projets ont cherché à améliorer l’accessibilité de ces zones, en y amenant métro, tramway, lignes de bus dédiées ou non, transport à la demande, amélioration des cheminements, mais sans jamais remettre en question le système automobile déployé malgré les constats partagés.

- Centres commerciaux organisés autour d’un linéaire d’entrée de villes, la route du meuble, la route de Paris etc. avec un rayonnement à l’échelle du bassin de vie ;

- Centres commerciaux de faible étendue organisés autour d’un hyper ou super marché ou une petite galerie commerciale, et quelques enseignes venant constituer une polarité à rayonnement local ;

- Zones commerciales XXL organisées autour d’une ou plusieurs polarités à rayonnement régional (centre commercial XL multiservices, locomotives du marché de détail.

Stationnement et livraison

Le stationnement reste un enjeu central dans les zones commerciales périphériques, souvent conçu sous le principe du « no parking, no business ». Cela conduit à la création de vastes surfaces minérales, problématiques sur le plan écologique et climatique.

Pour répondre à ces défis, il est essentiel de repenser en premier lieu au dimensionnement des espaces de stationnement puis à leur à leur conception les espaces de stationnement en intégrant des solutions plus vertueuses. Sont alors à envisager la mise en place de haies champêtres, la plantation d’arbres pour créer de l’ombre, et l’utilisation de revêtements perméables. Des systèmes de récupération et de traitement des eaux pluviales peuvent également être instaurés en complément pour gérer les eaux de ruissellement.

Si le stationnement destiné aux usagers se prête fort bien au jeu de la reconfiguration, avec des possibilités de réfléchir à un remembrement des places dédiées, certains usages restent plus complexes à repenser. Aussi, il est une composante à intégrer dans la réflexion des enseignes ou de toute activité en rez-de-chaussée. Les livraisons doivent être conservées, l’enjeu portant alors sur la création d’infrastructures logistiques efficientes qui minimisent les impacts négatifs sur l’environnement et favorisent une utilisation rationnelle de l’espace.

Le sujet des aires de stationnement apparaît comme un des sujets fondamentaux à requestionner. Ces vastes surfaces minérales posent de nombreux problèmes d’un point de vue climatique et écologique : désert de biodiversité, réchauffement de la température, imperméabilisation des sols et en conséquence volume critique de pluie collectée lors d’événements pluvieux intenses.

Le sujet des aires de stationnement apparaît comme un des sujets fondamentaux à requestionner. Ces vastes surfaces minérales posent de nombreux problèmes d’un point de vue climatique et écologique : désert de biodiversité, réchauffement de la température, imperméabilisation des sols et en conséquence volume critique de pluie collectée lors d’événements pluvieux intenses.

Aujourd’hui, la question du stationnement des salariés, mais aussi de la livraison du matériel, est complètement intégrée à la logistique commerciale de ces secteurs, dont la grande emprise foncière permet de penser confortablement les retournés, marches arrière et livraison de quais. A terme, c’est toute une ingénierie de livraison et d’usages qui doit être repensée.

offre

Pour répondre aux défis contemporains, il est crucial de repenser ces espaces en intégrant une mixité fonctionnelle qui permette une meilleure utilisation du foncier, tout en réduisant la dépendance à l’automobile. Les zones commerciales doivent évoluer pour devenir de véritables quartiers de vie, où les activités commerciales cohabitent avec des logements, des bureaux, des espaces verts, et des services publics. Ce changement de paradigme est nécessaire pour créer des villes plus compactes et vivables, où les habitants peuvent vivre, travailler, et se divertir dans un environnement attractif et durable.

La transformation des zones commerciales périurbaines se heurte à plusieurs obstacles, notamment en matière de maîtrise foncière et de coordination des acteurs impliqués. Les projets de restructuration nécessitent une compréhension fine des logiques d’acteurs fonciers, souvent caractérisés par la multiplicité des propriétaires et la diversité des stratégies patrimoniales.

Les grands propriétaires fonciers, qu’ils soient publics ou privés, jouent un rôle crucial dans ce processus. Les institutions publiques comme la SNCF ou les collectivités locales, ainsi que les foncières des grands groupes de distribution (Carrefour, Auchan, etc.), possèdent en effet des patrimoines fonciers importants. Cependant, la diversité des visions politiques et des stratégies de développement peut compliquer l’élaboration d’une vision commune pour ces projets. Il est donc essentiel que les collectivités locales alignent leurs objectifs et communiquent de manière cohérente avec les investisseurs privés, afin de créer un climat de confiance et de mobilisation autour de la transformation de ces zones.

La restructuration des zones commerciales périurbaines reste dictée par des logiques commerciales spécifiques. Les foncières majeures (Unibail-Rodamco- Westfield, Klépierre et Altarea-Cogedim), ainsi que les sociétés immobilières de la grande distribution, doivent concilier gestion des baux en cours et valorisation de patrimoine à travers le développement et l’acquisition de nouveaux actifs. Cette démarche volontariste et pro-active se fait au profit du développement de nouveaux modèles (certes mieux intégrés) mais au détriment du réaménagement des zones déjà existantes.

Ainsi, cette dernière décennie a vu l’émergence de modèles tranchant avec le caractère cloisonné des anciennes zones commerciales, sans pour autant commencer à réellement parler de multiplicité des usages. Bien que plus ouverts (retail park, centres commerciaux à ciel ouvert…), ces espaces commerciaux développent, différemment, les surfaces de périphérie.

De plus, les initiatives majeures peinent à se concrétiser en réalisations tangibles, en grande partie à cause du coût élevé d’acquisition du foncier commercial. Ce coût inclut non seulement le prix du terrain mais aussi celui des structures existantes, comme les murs et les fonds de commerce. L’émiettement de la propriété dans certaines zones complique davantage l’acquisition, tandis que dans les centres commerciaux ou les grands magasins où la propriété est unifiée, le processus peut être envisagé plus sereinement. Cependant, les propriétaires fonciers, souvent engagés dans des dynamiques à l’échelle nationale ou internationale, peuvent être moins attentifs aux spécificités et aux opportunités locales.

Appropriation de l’espace de vie et confort d’usage

Ce changement de paradigme atteint finalement, mais depuis peu, un nouveau cycle : après la réflexion sur un développement différencié des espaces nouveaux, il est temps de s’intéresser à l’existant, dans un contexte de remise en question inéluctable. La nécessité de repenser les zones commerciales existantes s’intensifie face à des contraintes réglementaires imminentes.

Les mises à niveau énergétiques et environnementales, viennent questionner un modèle qui avait jusqu’alors résister à l’argumentaire, soulignant l’urgence et l’inévitabilité de la requalification des zones commerciales.

Prendre en charge la mutation de ces zones ne peut se faire sans travailler sur les mobilités, mais dans le même temps ce prisme n’apparaît pas comme suffisant. Pourquoi ?

- D’une part, la dimension monofonctionnelle des espaces favorise l’usage de la voiture (urbanisme des longues distances), et pour agir sur ce point c’est bien la programmation d’ensemble de ces zones qu’il faut revoir ;

- D’autre part, contrairement à d’autres projets, la propriété foncière de ces espaces y compris des voiries internes (simple ou atomisée), ne permet pas à la puissance publique de faire valoir ses règles du jeu pour promouvoir des modes moins carbonés.

Une nouvelle approche intégrée est donc nécessaire pour aborder ces espaces commerciaux de périphérie et d’entrée de villes:

- Plurifonctionnelle, avec une programmation qui permet de proposer logements, commerces, services, équipements publics et espace public, incluant donc une mutualisation du stationnement pour différents usages et une approche des besoins logistiques fine ;

- Mobilitaire en requestionnant la place de la voiture dans la desserte de ces zones (conception des espaces publics, desserte en transports en commun, aménagements pour les modes actifs, accès logistiques…) ;

- « Déscalée », en changeant d’échelles et en intégrant les nouvelles dynamiques commerciales plus largement y compris celles de centre-ville pour retrouver de nouveaux équilibres ;

- Concertée, avec la mise en place de dispositifs permettant une dynamique de dialogue et d’action de long terme, incluant une réflexion sur les domanialités ;

- Paysagère et urbaine, proposant une réelle intégration des espaces environnants et de la compréhension du fonctionnement du site.

Arabie Saoudite

Arabie Saoudite  Australie

Australie  Brésil

Brésil  Canada

Canada  Chili

Chili  Chine

Chine  Colombie

Colombie  Corée du Sud

Corée du Sud  Danemark

Danemark  Egypte

Egypte  Espagne

Espagne  États-Unis

États-Unis  Inde

Inde  Indonésie

Indonésie  Irlande

Irlande  Italie

Italie  Malaisie

Malaisie  Norvège

Norvège  Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande  Panama

Panama  Pérou

Pérou  Pologne

Pologne  Portugal

Portugal  Royaume-Uni

Royaume-Uni  Singapour

Singapour  Suède

Suède  Taïwan

Taïwan  Thaïlande

Thaïlande  Turquie

Turquie  Vietnam

Vietnam